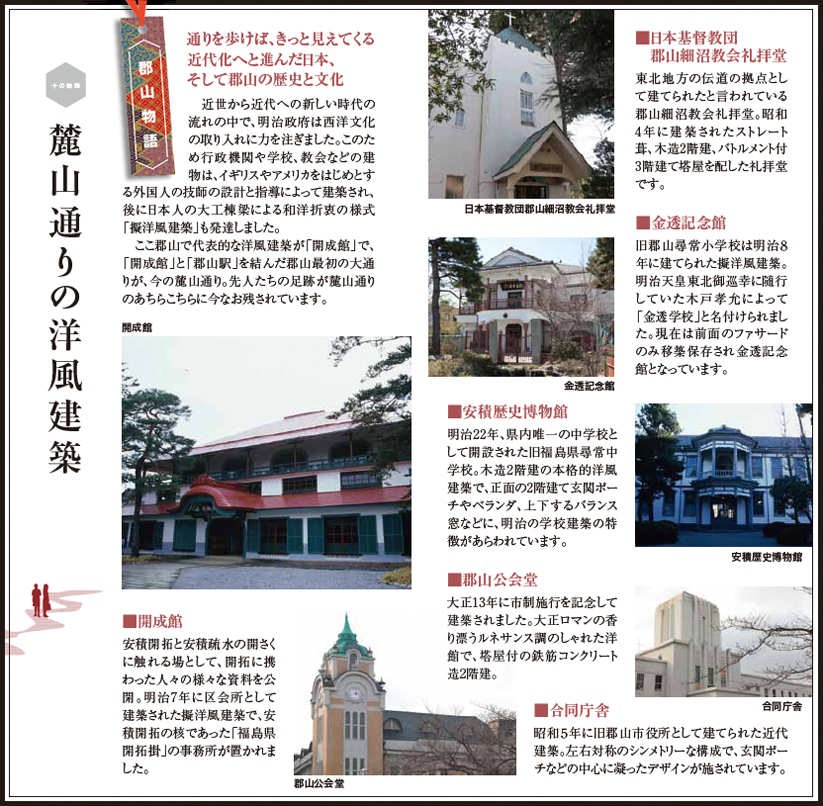

麓山通りの洋風建築

通りを歩けば、きっと見えてくる近代化へと進んだ日本、そして郡山の歴史と文化

近世から近代への新しい時代の流れの中で、明治政府は西洋文化の取り入れに力を注ぎました。このため行政機関や学校、教会などの建物は、イギリスやアメリカをはじめとする外国人の技師の設計と指導によって建築され、後に日本人の大工棟梁による和洋折衷の様式「擬洋風建築」も発達しました。

ここ郡山で代表的な洋風建築が「開成館」で、「開成館」と「郡山駅」を結んだ郡山最初の大通りが、今の麓山通り。先人たちの足跡が麓山通りのあちらこちらに今なお残されています。

■開成館

安積開拓と安積疏水の開さくに触れる場として、開拓に携わった人々の様々な資料を公開。明治7年に区会所として建築された擬洋風建築で、安積開拓の核であった「福島県開拓掛」の事務所が置かれました。

■日本基督教団 郡山細沼教会礼拝堂

東北地方の伝道の拠点として建てられたと言われている郡山細沼教会礼拝堂。昭和4年に建築されたストレート葺、木造2階建、バトルメント付3階建て塔屋を配した礼拝堂です。

■金透記念館

旧郡山尋常小学校は明治8年に建てられた擬洋風建築。

明治天皇東北御巡幸に随行していた木戸孝允によって「金透学校」と名付けられました。現在は前面のファサードのみ移築保存され金透記念館となっています。

■安積歴史博物館

明治22年、県内唯一の中学校として開設された旧福島県尋常中学校。木造2階建の本格的洋風建築で、正面の2階建て玄関ポーチやベランダ、上下するバランス窓などに、明治の学校建築の特徴があらわれています。

■郡山公会堂

大正13年に市制施行を記念して建築されました。大正ロマンの香り漂うルネサンス調のしゃれた洋館で、塔屋付の鉄筋コンクリート造2階建。

■合同庁舎

昭和5年に旧郡山市役所として建てられた近代建築。左右対称のシンメトリーな構成で、玄関ポーチなどの中心に凝ったデザインが施されています。

|うねめの史実をたどる|子どもたちが担い手 郡山の舞|虎丸長者伝説とその屋敷跡|春夏秋冬 郡山の祭|

|郡山城はまぼろしか|宿場町郡山をたどる散歩道|都市計画を推進した郡山商人|街なかの神社仏閣|

|市民が奏でる楽都郡山のハーモニー|麓山通りの洋風建築|